L'Opéra au temps de la querelle

Représentation d’Armide de Lully à l’Académie royale de musique en 1761, par Gabriel de Saint-Aubin. Don d’Elizabeth Paine Card © Museum of Fine Arts, Boston

Intérieur de salle de théâtre et public au XVIIIe siècle, anonyme © BnF

Machine de théâtre, esquisse de Laurent Hubert, milieu du XVIIIe siècle. The Elisha Whittelsey Fund © MetMuseum

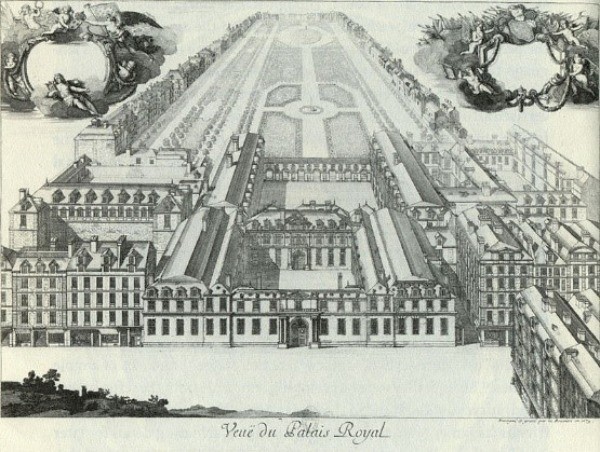

Le Palais-Royal en 1675, où se trouve la salle de l’Opéra au moment de la querelle en 1752, par Jodelet de La Boissière © Wikimedia Commons

La guerre à l'Opéra

Le 9 janvier 1753, la création du Titon et l’Aurore de Mondonville à l’Académie Royale de Musique, ou Opéra (ancêtre de l’actuel Opéra de Paris) coïncide avec la phase aigüe d’un débat esthétique qui enfle depuis quelques mois et ne se terminera qu’au printemps 1754 : la « querelle des Bouffons ». Ce n’est pas la première querelle de goût qui secoue ainsi le monde lyrique français. Déjà en 1733, les « lullystes » et les « ramistes » défendaient deux esthétiques différentes de l’opéra – les premiers reprochant aux seconds d’aimer le raffinement et la complexité de la musique italienne, dénaturant la tradition de l’opéra français.

Sur le fond de cette éternelle comparaison entre les arts italien et français, la nouvelle polémique oppose un genre noble et sérieux (la tragédie lyrique française) à un genre comique visant l’expression naturelle (l’opera buffa italien). Les querelleurs se disputent au parterre de l’Opéra et à coups de pamphlets pas toujours signés. Ils confrontent le répertoire consacré de l’institution avec les spectacles d’opera buffa que la troupe italienne d’Eustachio Bambini, invitée par l’Opéra, y donne depuis le mois d’août 1752 – ce sont les fameux « Bouffons » italiens, qui donnent leur nom à cette querelle. La cohabitation des genres et des langues est une première sur la scène royale.

L’Opéra, depuis le 28 juin 1669, possède en effet le privilège de faire représenter des spectacles chantés en langue française, et détient ce monopole sur l’ensemble du royaume. Les quelques 160 représentations par an (en moyenne), données les mardis, vendredis et dimanches, constituent progressivement le répertoire de l’opéra français : il s’agit de tragédies lyriques, de ballets héroïques et de pastorales. L’introduction des intermèdes italiens par les directeurs Rebel et Francoeur est donc une première tout autant qu’un événement.

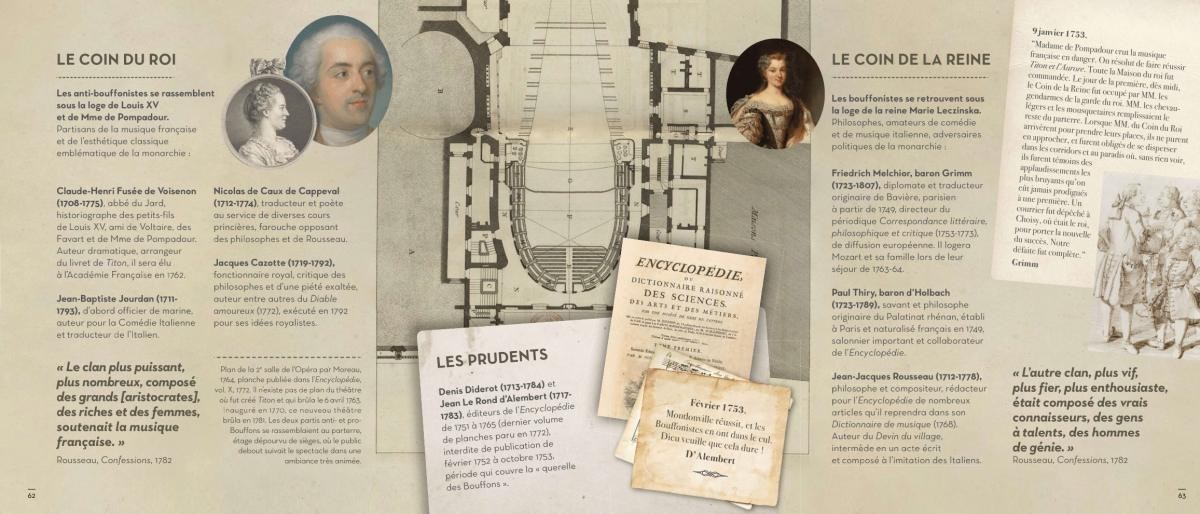

Deux camps se dessinent alors : ceux que l’on nomme désormais les « bouffonistes », dont le clan rassemble philosophes et encyclopédistes, soutiennent dans leurs écrits et dans la presse les intermèdes proposés par la troupe d’Eustachio Bambini, notamment la Serva padrona de Pergolèse. Ils se regroupent sous la loge de la Reine Marie Leczinska, à droite de la scène, pour montrer par la même occasion leur désaccord profond avec la monarchie de Louis XV qui vient de censurer la parution de l’Encyclopédie.

De l’autre côté, les partisans de l’art français se tiennent sous la loge du Roi, et prennent Mondonville et son Titon et l’Aurore pour fers de lance. Ils vont assurer le triomphe de l’œuvre et s’attaquent aux « bouffonistes » qui font le jeu de l’Italie et sapent la tradition musicale française héritée de Lully. Pour eux, il s’agit avant tout de sauver un genre et la dignité de l’opéra français.

Dans un contexte de censure monarchique, la querelle prend également un tour politique et identitaire. Dans le système de l’Ancien Régime, l’Opéra est l’institution dans laquelle se construit une image artistique de la royauté française. Être du coin du Roi, c’est associer l’opéra français à une « identité nationale française » et la défendre ; être pro-italien, c’est remettre en cause ce schéma - et donc l’autorité du monarque.

Entre l’été 1752 et la fin du printemps 1754, plus de soixante pamphlets vantant les mérites, qui de l’opéra français, qui de l’opéra italien, qui des Bouffons, sont publiés, souvent sous des noms d’emprunt. Les discussions esthétiques sur l’opéra sont toujours plus ou moins latentes, mais certains événements ou publications mettent le feu aux poudres : la Lettre sur Omphale de Grimm, l’arrivée de la troupe de Bouffons de Bambini, la création de Titon et l’Aurore, la Lettre sur la musique française de Rousseau…

Nous avons choisi de vous présenter les morceaux les plus mordants de cette querelle d’intellectuels - pour un accès intégral aux pamphlets et à leur chronologie, vous pouvez vous reporter au document « Tableau chronologique de la Querelle des Bouffons » dans l’onglet « ressources ».

Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville, pastel de Maurice-Quentin de La Tour, collection du musée Antoine Lécuyer (Saint-Quentin) © Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer

L’Amour invoqué par l’Aurore en faveur de Tithon, par Antoine Boizot, 1753, Collection des musées de Poitiers © Musées de Poitiers / Christian Vignaud

Le baron de Grimm, anonyme, New York Public Library, Muller Collection © New York Public Library

« Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville, ancien maître de musique de la chapelle du roi, vient de mourir. Ce fut lui qui fit perdre aux partisans de la musique italienne et des Bouffons le champ de bataille à l’Opéra, il y a tout juste vingt ans. Une mauvaise troupe de Bouffons d’Italie avait fait tomber successivement avec ses intermèdes tous les opéras français qu’on avait exposés à l’admiration publique. Le péril était instant ; encore une chute et c’était fait peut-être du théâtre de l’Académie royale de musique. C’est dans cette conjoncture délicate et dangereuse que Mondonville risqua son opéra de Titon et l’Aurore, ouvrage plat et misérable s’il en fut jamais, mais que la Providence divine dont les décrets sont impénétrables choisit, pour bannir de l’Opéra de Paris le génie de Pergolesi et de tant d’autres grands hommes d’Italie.

On négocia d’abord avec le Coin de la Reine : on appelait ainsi les partisans de la musique italienne, parce qu’ils s’assemblaient à l’Opéra dans le parterre sous la loge de la reine. Ce Coin était alors fort à la mode, et composé de tout ce que la nation avait de plus célèbre dans les lettres et dans les arts, et de plus aimable parmi les gens du monde. Les émissaires de Mondonville venaient en suppliants. Ils assuraient le Coin du profond respect de l’auteur pour ses oracles, et de l’admiration sincère qu’il avait pour la musique italienne. Ils promettaient en son nom et juraient dans son âme que si le Coin voulait bien laisser réussir Titon et l’Aurore, sa première marque de reconnaissance serait de composer un opéra dans le goût italien : le pauvre diable de Mondonville aurait été fort embarrassé d’être pris au mot : il ne composait que dans le goût plat. Cette négociation amusa longtemps le Coin qui était composé de fanatiques de bonne foi et de néophytes aussi zélés que Polyeucte, toujours près d’abattre les idoles de l’ancienne religion, et de fanatiques gens d’esprit, passionnés à la vérité pour la musique italienne, mais prenant tout gaiement et préférant un quart d’heure de bonne humeur à toutes les extases du monde.

Le Coin se forma plus d’une fois en grand comité sur la requête de Mondonville, tantôt sous la présidence de d’Alembert, tantôt sous celle de l’abbé de Canaie. Il y eut des avis très-motivés. Les uns étaient disposés à accorder au suppliant sa demande, sans tirer à conséquence : les autres opinaient pour une chute complète, pure et simple, comme si elle eût dépendu de leur avis. Mondonville en négociant avec le Coin, ne perdit pas de vue ses autres ressources. Il se fit un puissant parti à Versailles, où sa souplesse et ses intrigues lui avaient procuré beaucoup de protecteurs. Il leur persuada que c’était moins son affaire que celle de la nation. Le patriotisme se réveilla. Madame de Pompadour crut la musique française en danger, et frémit. On résolut de faire réussir l’opéra de Titon et l’Aurore, à quelque prix que ce fût. Toute la maison du roi fut commandée.

Le jour de la première représentation, dès midi le Coin de la Reine fut occupé par MM. les gendarmes de la garde du roi; MM. les chevau-légers et les mousquetaires remplissaient le reste du parterre. Lorsque MM. du Coin arrivèrent pour prendre leurs places, ils ne purent en approcher, et furent obligés de se disperser dans les corridors et au paradis où, sans rien voir, ils furent témoins des applaudissements les plus bruyants qu’on eût jamais prodigués à une première représentation. Un courrier fut dépêché à Choisy, où était le roi, pour porter la nouvelle du succès. Notre défaite fut complète. On osa bientôt aller plus loin, et congédier la troupe de Bouffons, source de tant de discorde, et cela se fit si heureusement qu’on n’a pas entendu chanter une seule fois depuis sur le théâtre du Palais-Royal, et qu’on y crie jusqu’à ce jour avec une force de poumons que le patriotisme national peut seul endurer ».

Baron de Grimm, Mémoires historiques, littéraires et anecdotiques (publiés pour la première fois en 1814).

Friedrich Melchior, baron de Grimm (1723-1807), originaire de Ratisbonne, installé à Paris depuis 1748, critique littéraire, collaborateur de l’Encyclopédie et directeur de La Correspondance littéraire (publication culturelle de diffusion européenne), de laquelle sont extraites ses Mémoires historiques, littéraires et anecdotiques. Grimm y partage les anecdotes de sa vie parisienne d’intellectuel européen.

Il relate la création de Titon et l’Aurore le 9 janvier 1753 dans des conditions d’effervescence générale sans doute exagérées pour son récit, de même qu’il caricature la posture du compositeur Mondonville, décédé à l’heure où Grimm écrit, comme chef de rang du camp anti-italien.

Les oeuvres et pamphlets de la querelle

Apologie du goût français © BnF

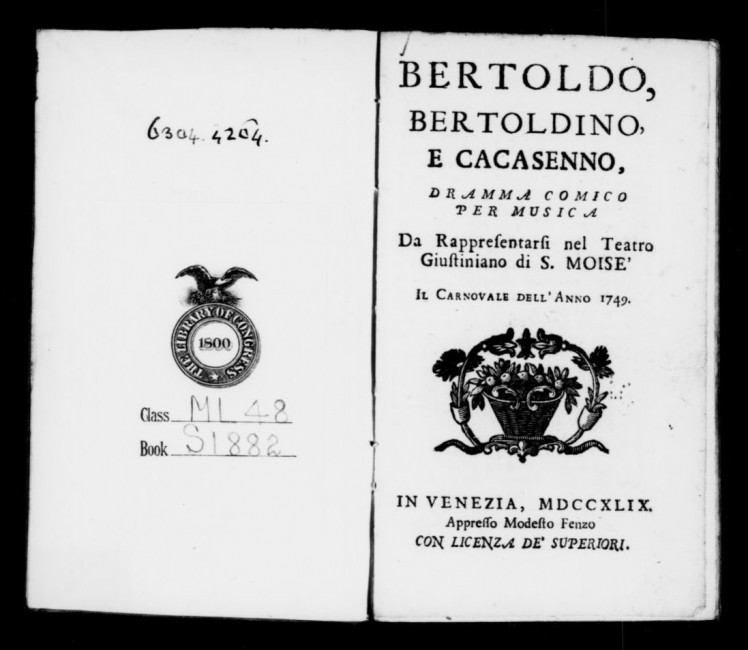

Bertoldo à la cour © Library of Congress

Epitre aux bouffonistes © BnF

Il maestro di musica © Warwick Digital Library

Lettre critique et historique © BnF

remarques lettre de Grimm © BnF

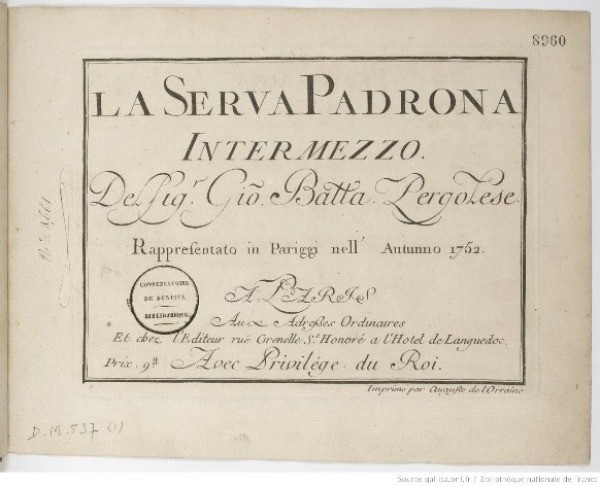

Serva padrona © BnF

Une guerre de pamphlets

Printemps-été 1752 – Contestation de l’opéra françaisLettre de M. Grimm sur « Omphale » (Grimm, février 1752) :

« Je n’ignore pas que toutes les fois qu’il est question de leur musique, les Français refusent nettement la compétence à tous les autres peuples et ils ont leurs raisons pour cela. Cependant quand ces mêmes Français nous assurent que la musique chinoise est détestable, je ne crois pas qu’ils se soient donné la peine de prendre l’avis des Chinois pour prononcer ce jugement ».

« J’arrive à Paris aussi prévenu contre votre Opéra que le font tous les étrangers. J’y cours, bien sûr de le trouver plus mauvais encore que je ne me l’étais figuré ».

« Je prévois que les partisans d’Omphale m’abandonneront bien des parties de cet opéra, et surtout celle qu’on appelle la musique par excellence. Ils conviendront qu’il n’y faut point chercher de savoir ni de richesses, ni d’harmonie. Ils me parleront du goût, du naturel et de l’expression qui sont dans le chant de cet opéra, et c’est précisément sur ces choses-là que je veux l’attaquer. Selon moi le chant est de mauvais goût, et rempli de contresens, triste, sans aucune expression, toujours au-dessous de son sujet, ce qui est le pire de tous les vices ».

« En général il n'y a pas dans l'opéra entier, un seul air de caractère, & l'on n'y en doit pas chercher : il n'appartient peut-être qu'à M. Rameau de donner de la physionomie à tout ce qu'il peint ; mais on a droit d'exiger que chaque Air soit un, au lieu que dans Omphale ce n'est jamais qu'une rapsodie de phrases de musique, quelquefois agréables, cousues l'une à l'autre, sans rapport, sans liaison & sans dessein. »

« S'il vous arrivait, Madame, de vous promener un jour pendant la Foire de Leipzig dans le Faubourg de St Pierre, vous trouverez dans votre chemin sur une banquette un aveugle vénérable par sa vieillesse, qui montre sa toile, qu'il ne voit point, & qui chante avec beaucoup d'expression des paroles tudesques, à la vérité, mais plus convenables au caractère du chant. Au reste, c’est au gens de l’art à examiner mon sentiment sur ce point, et à décider si en effet le récitatif mesuré répond mal à la majesté de la tragédie, et s’il ne faut point peut-être le reléguer dans le ballet et dans la pastorale.

(…) Comment les mêmes Spectateurs qui ont applaudi ce chef - d'œuvre ce divin Pygmalion la veille, osent marquer le lendemain le moindre plaisir à Omphale ? Mais il n'est pas difficile de rendre compte de ces contradictions. C'est aux philosophes & aux gens de lettres que la nation doit, même sans s'en douter, son goût devenu depuis peu général pour la bonne musique, ainsi que pour tous les beaux-arts. C'est à eux les éloges que M. Rameau doit principalement la justice et les honneurs que toute la nation lui rend aujourd'hui. Mais la nature & l'instinct font dans un seul jour en Italie & ailleurs plus de prosélytes au bon goût, que les philosophes n'en font ici par leurs dissertations en plusieurs années. Ce goût, quoi que général en France, est encore vague, il est souvent balancé par de vieux préjugés qui semblent respectables par leur faiblesse même, comme quelquefois la vieillesse n’a d’autre titre à la considération de sa décrépitude. C’est encore aux philosophes et aux temps de fixer ce goût et de le rendre sûr chez la nation. Dans dix ans d’ici le magasin de l’Opéra se débarrassera de bien de prétendus trésors et il ne sera pas plus pauvre que cela. (…) L’autorité et le crédit des gens de lettres avanceront sans doute ce terme si glorieux pour la France ».

Portrait de Jean-Jacques Rousseau par Pierre Michel Alix, d’après Jean-François Garnerey, 1791 © Rijksmuseum

Lettre à M. Grimm, au sujet des remarques ajoutées à sa « Lettre sur Omphale » (Rousseau, printemps 1752) :

« Heureuse l’Italie, dont les habitants ont reçu de la nature ce goût exquis qui les rend sensibles aux charmes des beaux-arts ! Plus heureuse la France d’acquérir ce même goût à force d’études et de connaissances, et de de voir à l’art de penser l’art plus précieux de sentir ! La philosophie, je le sais, n’engendre point le génie, mais si elle apprend aux nations à le connaître et à l’aimer, c’est lui donner un nouvel être non moins rare et non moins utile que celui qu’il tient de la nature. Il n’y a point en Europe de nation plus attentive au spectacle que la française, et il convient que Paris est la seule ville où l’on soit contraint de poser des gardes sans les spectacles pour contenir la criaillerie des juges de Corneille, de Racine et de Quinault ».

« Car je ne pense pas que personne ose alléger la mesure ; la preuve qu’il n’y en a pas dans la musique française, c’est qu’il faut toujours quelqu’un pour marquer la mesure. Combien d’étrangers ce maudit bâton ne fait-il pas déserter notre Opéra ? »

« Donnez-moi seulement du goût et des organes, je vais danser comme Dupré, ou chanter comme Jélyotte. Joignez au goût de la science et de l’imagination, je ferai un opéra comme Rameau ».

« Continuez donc d’aimer et de cultiver des talents qui vous sont chers et dont vous faites un bon usage. Mais n’oubliez pas pourtant de jeter de temps en temps sur tout cela l’œil du sage, et de rire quelques fois de tous ces jeux d’enfants ».

Lettre à une dame d'un certain âge sur l'état présent de l'opéra (Holbach, novembre 1752) :

« Oui, Madame, ce spectacle si grave, si vénérable, dont l'immortel Lully son fondateur semblait avoir pris foin d'écarter les ris insensés & la gaieté indécente, a été abandonné à des histrions ultramontains : sa dignité vient d'être avilie par les représentations les plus burlesques & par la musique la plus folâtre : une joie bruyante & des éclats immodérés ont déchiré le voile de ce temple & succédé au sang froid, noble & majestueux, & aux applaudissements sages et mesurés des admirateurs de Campra, de Mouret, de Destouches. Ô temps ! Ô mœurs ! C'est à nos jours, à ces jours de dépravation, de mauvais goût & de vertige qu'il était réservé de déconcerter des visages austères qui avoient été depuis si longtemps l'étiquette au Théâtre Lyrique.

(…) Le Ciel n'a point entendu nos vœux. Le fatal événement dont Platée, ce phénomène terrible nous menaçait, est enfin arrivé. Le Français a abandonné la musique de ses pères ; il court en foule à des productions monstrueuses & dont nous n'avons aucune idée ; il prétend y découvrir chaque jour des beautés nouvelles. Jamais on ne vit un pareil fanatisme. Trois misérables intermèdes ont fasciné le public depuis trois mois, et ont été plus applaudis à la cinquantième représentation qu’ils ne l’avaient été à la première. Je n’aurais jamais fini, s’il fallait vous décrire toutes les folies que je vois et tous les blasphèmes que j’entends aux représentations de ces intermèdes. C’est, disent nos modernes enthousiastes, une musique dialoguée comme il n’y en a point. Ce font des chants simples, élégants & expressifs comme nous n'en avons jamais entendus ; Ils suffiraient seuls pour mettre au fait des paroles. C'est le ton de la nature toujours rendue avec force & vérité, & souvent dans les instants où il paraît le plus impossible de la saisir. Ce font des accompagnements qui piquent l'attention, qui concourent à l'expression & qui soutiennent la voix sans l'étouffer. Ce font des finesses dont nos imbéciles ne se font jamais doutés que leur art fût susceptible… (…) Ils [les gens du Coin de la Reine] s'écriaient en bâillant : « Ah que cela est beau ! & nous aurions continué comme eux à prendre l'ennui pour de la dignité, si ces Italiens, si opposés à notre pompeuse & léthargique harmonie, n'étaient venus nous arracher le bandeau, & nous apprendre que la musique est susceptible de variété, de caractère, d'expression & d'enjouement ; qu'elle peut être tendre et être tendre sans fadeur, naturelle sans monotonie, gaye sans trivialité, nombreuse sans confusion ».

Le petit prophète de Boemischbroda (Grimm, janvier 1753) :

« Et je m'ennuyai comme cela pendant deux heures & demie, à écouter un recueil de menuets & d'airs qu'ils appellent gavottes, & d'autres qu'ils appellent rigaudons & tambourins & contredanses le tout entremêlé de quelques scènes de plein chant tel que nous le chantons dans nos vêpres jusqu'à ce jour & de quelques chansons que j'ai entendu jouer dans les faubourgs de Prague, & nommément à l'enseigne de la Croix Blanche & à celle de l'Archiduc-Joseph. Et je vis qu'on nommait cela en France un opéra, & je notai cela dans mes tablettes pour m'en souvenir. »

« Et je jugeai que, pour le bien de la poitrine il valait mieux sonner du cor dans la forêt de Boehmischbroda depuis le lever du soleil jusqu'à fon coucher, que de chanter trois fois par semaine la haute-contre dans la boutique de leur Opéra. »

« Et la voix me tranquillisait de la sorte, & elle m'ordonna de me placer dans un coin, qu'on appelle le coin du côté de la Reine parce qu'il est sous la loge de la Reine jusqu'à ce jour. Et encore qu'il fût obscur il était occupé par des gens lumineux. Et c'est là que s'assemblent les philosophes & les beaux esprits & les élus de la nation jusqu’à ce jour ; & les réprouvés n'y entrent point, car ils en font exclus. Et l'on y dit le bien & le mal & le mot & la chose. Et c'est là qu'on entend le mot qui désole les mauvais poètes & la chose qui fait trembler les mauvais musiciens. Et l'on s'y ennuie rarement, parce qu'on n'écoute guère & l'on y parle beaucoup, encore que la sentinelle dise : « Messieurs ayez la bonté de baisser la voix, Meilleurs ayez la bonté de baisser la voix ! » Et l'on n'y fait aucun compte de ce que dit la sentinelle, car on aime mieux converser que d'entendre ce qu'ils appellent chanter ».

Fusée de Voisenon, portrait anonyme, vers 1762 © Wikimedia Commons

La réponse du coin du Roi au coin de la Reine (Fusée de Voisenon, janvier 1753) :

« Voici ma façon de penser, qui serait sans doute meilleure si j’étais admis dans le Coin de la Reine ; mais je ne vais jamais que dans le coin du Roi, où l’on n’a pas l’oreille si délicate, attendu que l’on y connaît point les trois menuets de Prague, dont le second est en mineur. J’avoue cependant que ma curiosité piquée par l’éloge du Prophète, me détermina il y a quelques jours à me glisser dans ce sanctuaire. En vérité, c’est un voyage que je recommande de faire, pourvu que l’on attende qu’on ait le goût formé ; on s’imagine être transporté dans une République ; on y rencontre beaucoup de gens d’esprit qui ne sont façonnés qu’à dire des bons mots, et l’on sait que des bons mots ne sont pas toujours de bonnes choses. C’est un petit peuple qui a ses philosophes, ses savants, ses géomètres, ses docteurs, ses agrégés, ses poètes, ses magistrats, ses officiers, et ses prêtres surtout. (…) Les habitants de ce quartier ne sont pas concluants, mais en général ils sont amusants. Ils lancent des traits sans porter de jugement et donnent des ridicules au lieu de donner des règles. Ils exerceraient encore leur despotisme si Titon ne les eût pas détrônés. Titon est rajeuni, ils sont devenus vieux ; qui le croirait ? Ils ont quitté le Coin ; ils s’étaient par cabale divisés en pelotons ; ils sont maintenant obligés d’y être par déroute. On les rencontre dispersés dans les corridors, au paradis, sur l’escalier ; ils représentent les Juifs abandonnant Jérusalem. (…). Mais cependant, cette naissance de l’Aurore me paraît une peinture bien développée, le duo est dans un genre neuf, le chœur des vents est imposant ; d’ailleurs il est bienséant, il a tué les Bouffons comme cette espèce de vent en été qui fait mourir les hannetons. Le monologue du troisième acte est un morceau où il y a le plus de génie que dans toutes les fanfreluches italiennes. La scène qui suit est intéressante, l’ariette de la fin se moque des mal intentionnés, et le total de l’Opéra est agréable ».

« Ces pauvres Bouffons n’ont pas longtemps à vivre ; mais je suis sûr que tout Bouffons qu’ils sont, ils ne feront pas une aussi jolie fin que celle du petit Abbé de Lamarre, auteur de Titon. Il était sujet au transport du cerveau ; c’est une maladie qui dans les auteurs ne tire point à conséquence. Cependant la dose fut si forte, qu’à Prague il se jeta par la fenêtre d’un second étage, sans avoir seulement eu le temps d’aller à la foire de Leipzig ».

La Guerre de l’opéra – Lettre écrite à une dame par quelqu’un qui n’est ni d’un coin, ni de l’autre (Cazotte, janvier 1753) :

« Le feu est dans tous les coins de l’Opéra. La Musique italienne y est aux prises avec la musique française. Imaginez tous les désordres d’une guerre en même temps étrangère et civile ».

« Ces Bouffons représentèrent en premier lieu sur le Théâtre de l’Opéra une de ces petites pièces en deux actes, qui portent chez eux le nom d’intermèdes. L’ouvrage est d’un musicien très estimé. On le reçut d’abord avec assez de froideur. Il avait été représenté six ans auparavant sur le Théâtre des Comédiens Italiens de façon à ne pas laisser de lui des préventions agréables, La nouvelle exécution lui fut plus avantageuse : peu à peu, les oreilles se firent à cette musique, les connaisseurs se déclarèrent pour elle. Ceux qui veulent se passer pour l’être, les suivirent à ce spectacle avec les curieux, les oisifs, et le corps de la nation. On donna successivement deux nouveaux intermèdes, dont la musique pouvait n’être pas d’une main si nerveuse et si saillante : mais qui étaient agréables, et dont le poème avait un peu plus d’intrigue et de variété. Ces différentes scènes étaient représentées par un acteur et une actrice. L’acteur a un masque excellent pour le comique ; il outre continuellement la vérité, mais comme il passe toujours par elle pour tomber dans la charge, on sent qu’il ne tiendrait qu’à lui de s’arrêter en chemin. Il a de la précision et du savoir dans son art, sa voix n’est ni forte ni flatteuse, ni naturelle ? Il semble ne pas connaître le beau goût du beau chant italien ; aussi n’est-ce pas le droit à son avantage : ce n’est qu’un Bouffon ».

« Les étrangers perdirent la bataille, et l’on connaît la conséquence de la perte d’une bataille en pays ennemi. Comme ils ont de grands capitaines, on se rallia ; et du fond de l’antre qui est sous la loge de la Reine, nos géomètres firent en faveur des vaincus un feu vif et soutenu de brochures d’épigrammes, sans oublier les corollaires. Mais tous leurs efforts ne rappelaient pas à l’Opéra les femmes et les gens à lorgnette, qui composent la moitié du spectacle et qui s’étaient retirés ».

« Les directeurs profitant à propos de ces moments décisifs, font avancer sur la scène M. de Mondonville armé d’un ballet héroïque en trois actes, qu’on nomme Titon et Aurore. Je quitte le style de gazetier pour essayer de vous donner l’idée d’un ouvrage qui fait ici un grand bruit et qui servira d’époque à la fixation du goût des Français en faveur de leur musique (…). Le fond de l’harmonie, le travail des symphonies et des airs de violon ne répondent point en général à l’idée que nous nous sommes faite d’un homme à qui la France a pour le chant de l’Eglise l’obligation qu’elle a à M. Rameau pour celui du Théâtre. Si ma décision vous paraît rigoureuse, l’auteur en est plus que dédommagé par les flatteries outrées des enthousiastes de la musique française, des ennemis des Bouffons et enfin de ceux qui ayant été leurs amis à tout rompre, viennent aujourd’hui comme la pauvre Isis boire avec les vainqueurs. On crie à la merveille et au prodige, on applaudit à l’auteur à chaque représentation. M. Rameau n’eut jamais des instants si flatteurs. C’est un peu de sa faute ; il n’a pas, par complaisance, quand il donne de ses ouvrages, de se venir prêter aux caresses du public, seulement un quart d’heure par jour à l’Opéra.

(…) Enfin, Madame, l’opéra français triomphe. (…) Il doit être bien content : les Italiens qui occupaient le Théâtre lyrique de Paris pendant toute la semaine et que les vœux des Français appelaient dans toutes les provinces ne joueront plus si souvent. Je crois que l’intérêt général est qu’on les soutienne : en les bannissant, on paraît les craindre. Il faut montrer qu’on ne redoute pas la comparaison, nous attirerons par-là l’étranger à notre spectacle lyrique, il contractera l’habitude d’y venir, et entendra de la musique française en dépit de lui-même. Car notre orchestre, quoi qu’en exécutant de la musique italienne, quoi que discipliné à l’allemande, restera toujours dans le fond un orchestre français ! »

« Quand on nous proposerait d’attirer sur notre théâtre les premiers acteurs de l’Italie, combien n’aurions-nous pas à souffrir de leur maintien avant qu’ils eussent pris cet air aisé qui caractérise chez nous jusqu’au peuple même, avec lequel nous naissons pour ainsi dire, que nous exigeons des hommes dans tous les états, et à la plus grande rigueur, des gens de Théâtre ? Non, Madame, je ne crois pas que nous devions abandonner notre Théâtre et encore moins notre chant, il peint les passions comme elles se font sentir par nous, il a sa voix, son énergie ; la nature est différente chez nous de ce qu’elle est chez les Italiens. (…) Ne croyez pas cependant, Madame, que je veuille ravaler la musique italienne, en soutenant les droits de la nôtre. Je sais que nous n’en avons presque point d’instrumentale, et que nos auteurs peuvent beaucoup apprendre des Italiens pour ce qui est des accompagnements travaillés et des symphonies ».

Lettre critique et historique sur la musique française, la musique italienne, & sur les Bouffons (Jourdan, 1753) :

« Une pastorale de Mondonville porte l’ivresse dans tous les cœurs ; on parle de proscrire à jamais les Italiens ».

« Tels sont les égarements du peuple ; car dans cette occasion, les savants sont d’un côté, le peuple de l’autre. Ils réclament aujourd’hui pour la musique italienne, avec la même force qu’ils réclament il y a vingt ans pour Rameau ».

« Un autre reproche plus ridicule encore, mais qui ne tombe que sur la dénomination des Bouffons, est la majesté de l’Opéra qu’on prétend être violée par l’intermède italien (…). J’ai entendu nommer la Majesté des Rois et des Peuples ; mais la majesté de l’Opéra ne me serait jamais tombée dans l’esprit. À quoi est-elle attachée ? Est-ce aux spectateurs ? À deux cent pas de là, ils iront entendre l’Opéra Comique. Est-ce aux acteurs ? Je fais cas de ceux qui ont du talent, mais je ne vais pas plus loin. Est-ce aux actrices ? Le respect n’est pas ce qu’il faut, il les ferait mourir de faim. Est-ce à la salle et aux loges ? ne dirait-on pas que cette salle est un temple, que les misères qu’on y célèbre rend respectable même jusqu’aux murs. Quelle profanation ; en effet, qu’on joue la Serva Padrona sur les mêmes planches où Armide a été jouée. Que n’en souscrit-on aussi les Amours de Ragonde et L’Amour Saltimbanque ».

Théâtre de rue en Italie par Hendrick Verschuring, vers 1690. Frits and Rita Markus Fund © MetMuseum

« L’opéra-comique ou l’intermède est chez eux [les Italiens] un petit poème qui a ses règles, de la marche et de la conduite ; c’est comme une de nos petites pièces en un ou deux actes, ornée d’une musique badine et légère, et d’accompagnements d’un goût et d’une délicatesse que personne n’a encore contesté. Chez nous l’opéra-comique est un assemblage bas et trivial, de prose et de ponts-neufs, dont les refrains font tout le sel. Les vous m’entendez bien, les cela vous plaît à dire, y forment partout l’épigramme. La sale équivoque semble y avoir établi son empire. Et par une affectation méprisable, tous les suspects y sont pris à la charrue ; le langage le plus rustique et le plus abject s’en est emparé ; l’intrigue roule ordinairement sur un valet d’étable, qui épouse une servante de basse-cour, en trompant la vieille fermière qui se jette à sa tête et qui finit par enfin se précipiter dans les bras du Tabellion. On a reproché aux Italiens le Ti, te, te ; Ti, ta, ta et trois syllabes ont été une source de plaisanterie contre eux, comme quatre mots [« Armide, vous m’allez quitter »] sont encore aujourd’hui une source d’intarissables éloges pour Lully. Mais tout ce qu’il y a de plus vil en Italie approche-t-il de la stupidité des refrains de nos opéras-comiques ? (…)

Mais parlons vrai, le mot de Bouffons leur a suscité la plus grande partie de leurs ennemis. Pourquoi aussi n’avoir point annoncé leurs pièces sous le nom d’intermèdes ou d’opéras-comiques ? Si les Italiens eussent bien connu quel est le mérite d’un titre en France (…) ils auraient assurément pris un plus grand soin dans leur dénomination. En effet, une dénomination plus heureuse leur eût évité peut-être la manière atroce dont on les traite aujourd’hui ; les injures même qu’on leur prodigue, comme s’ils s’étaient glissé furtivement sur le Théâtre, et comme si on ne les avait pas invités eux-mêmes à prêter à la malheureuse Tempé un appui que sa froideur et son plagiat perpétuel lui rendaient indispensable. »

« … Le récit italien qu’on trouve ennuyeux et monotone, quoi qu’il soit très varié, très naturel et très amusant ; et sur ces hommes à voix de femmes, qui n’ont point trouvé grâce devant les partisans de la musique française… »

« Je rends justice au mérite de plusieurs que je connais partisans de la musique française, et qui ont du discernement, du goût et des talents. Beaucoup de raisons, que je me dispenserai de développer, peuvent contribuer à les retenir dans cet attachement, mais surtout la musique, le préjugé de l’instruction, et peut-être la crainte de perdre un fonds qu’ils ont acquis les enchaîne à un parti que je crois insoutenable ».

Épître aux Bouffonistes (Caux de Cappeval, 12 février 1753) :

« Mais, sans approfondir quels arbitres vous êtes,

Si le Ciel pour juger organisa vos têtes

En faveur des Bouffons, pourquoi vous prévenir

D’un zèle impétueux qu’on ne peut contenir ? (…)

Je ne vous parle point, en blâmant cet excès,

Comme à des citoyens ni comme à des Français ;

Mais comme à des tyrans dont les brigues secrètes,

Au parterre appuyant des fureurs indiscrètes,

Vont, pour de vils grimauds de tant d’honneur surpris,

Du connaisseur tranquille exciter le mépris :

Contre le goût français, plus déchaînés encore

Que zélés partisans d’un goût qui déshonore,

Pour noyer le Théâtre et le couler à fonds,

Est-ce à vous, beaux esprits, dévoués [aux] Bouffons,

D’applaudir sans pudeur leur burlesque folie

Sacrifiant ainsi la France à l’Italie ? (…)

Quels triomphes pour vous, Bouffonistes fameux !

Vous, ramistes, cédez, ou bouffonez comme eux !

Et que Rameau lui-même, embellissant la fête,

Se mêle dans leur troupe ou se mette à leur tête :

Il ne lui reste plus qu’un si louable excès

Pour conserver sa gloire et pour plaire aux Français.

(…)

Bouffonistes, craignez que ces nouveaux acteurs [de la Foire]

N’enlèvent aux Bouffons tous vos admirateurs :

Leur Concert ne plaît pas, mais leur spectacle amuse ».

Seconde lettre du Correcteur des Bouffons à l’écolier de Prague (Jourdan, mars 1753) :

« Quant à l’opéra de Titon, que vos Bouffonistes tâchent de rabaisser indécemment, la foule de spectateurs qui s’empresse de le voir et de le recevoir donne un démenti perpétuel au coin de la Reine. Je sais bien qu’avec excès de mauvaise humeur, on pourrait observer que l’ouverture est un peu morne, et qu’en conservant à peu près le même dessein sur un ton plus brillant, elle aurait peut-être produit un plus grand effet, que des deux airs que chante l’Amour à la fin du prologue, l’un ressemble à celui-ci du prologue de Tancrède (Ô vous qui prenez soin) et le dernier à l’une des petites parodies de Saggioni, sur ces paroles françaises (Belle catin je vous adore), que l’ariette des oiseaux est un peu étonnée de se trouver sur cette musique, que le monologue suivant de l’Aurore rappelle le beau monologue de Cessez mes yeux que chante Herminie dans Tancrède, qu’en général, ses accompagnements sont un peu trop chargés de batteries et qu’il a trop voulu de temps en temps concilier les deux genres pour faire un peu sa cour au coin de la Reine, qui ne lui en sait aucun gré. Mais toutes ces minuties, que j’ai peut-être mal observées, doivent se perdre parmi la foule de beautés agréables qui composent l’opéra de Titon ».

Un bal masqué en Bohème, par Andreas Altomonte, 1748. Mariana Griswold Van Rensselaer Fund © MetMuseum

« Oui, nous avons pour principe, et ce principe est fondé sur le bon goût, de ne jamais peindre la nature qu’en beau. Nous laissons aux Italiens et aux Anglais le bizarre plaisir qu’ils prennent à mettre sur leurs théâtres des viols et des exécutions sanglantes, des fossoyeurs qui dans un cimetière jouent à la boule avec des têtes de morts, des mauvais lieux, des étables, etc. outre que nos censeurs y veillent avec soin, s’il y a quelque écart de cette espèce sur les nôtres ; le sifflet y met bon ordre ».

« Le fracas vous a séduits ; vous avez cru que c’était une espèce de musique italienne ; vous vous êtes trompés. La musique italienne en générale est légère : on trouverait peut-être plus de notes dans le quatrième acte de Zoroastre qu’il n’y en a dans les cinq ou six intermèdes italiens que nous avons vus jusqu’à présent ».

« On veut entendre chanter, et pas miauler sur le Théâtre de l’Opéra ».

« Les bataillons délabrés du coin de la Reine applaudiront ; ils seront appuyés encore d’une foule de traîneurs qui sans savoir la gamme, ont épousé votre parti, et se croient d’excellents juges en musique parce qu’ils vont fréquemment à l’Opéra, mais qui ne s’y connaissent pas mieux que les comédiens français en tragédies, quoiqu’ils jouent toute l’année. Je gémis sincèrement pour mes compatriotes lorsque je vois leur égarement momentané, dont j’espère pour eux toutefois la plus prompte guérison ».

Lettre sur la musique française (Rousseau, novembre 1753) :

Portrait de Jean-Jacques Rousseau par Pierre Michel Alix, d’après Jean-François Garnerey, 1791 © Rijksmuseum

« La querelle excitée l'année dernière à l'Opéra n'ayant abouti qu'à des injures, dites d'un côté avec beaucoup d'esprit, et de l'autre avec beaucoup d'animosité, je n'y voulus prendre aucune part ; car cette espèce de guerre ne me convenait en aucun sens, et je sentais bien que ce n'était pas le temps de ne dire que des raisons. Maintenant que les Bouffons sont congédiés, ou prêts à l'être, et qu'il n'est plus question de cabales, je crois pouvoir hasarder mon sentiment, et je le dirai avec ma franchise ordinaire, sans craindre en cela d'offenser personne ; il me semble même que sur un pareil sujet toute précaution serait injurieuse pour les lecteurs ; car j'avoue que j'aurais fort mauvaise opinion d'un peuple qui donnerait à des chansons une importance ridicule ; qui ferait plus de cas de ses musiciens que de ses philosophes, et chez lequel il faudrait parler de musique avec plus de circonspection que des plus graves sujets de morale. (…)

Ainsi, c'est de la mélodie seulement qu'il faut tirer le caractère particulier d'une musique nationale ; d'autant plus que ce caractère étant principalement donné par la langue, le chant proprement dit doit ressentir sa plus grande influence. On peut concevoir des langues plus propres à la musique les unes que les autres ; on en peut concevoir qui ne le seraient point du tout. Telle en pourrait être une qui ne serait composée que de sons mixtes, de syllabes muettes, sourdes ou nasales, peu de voyelles sonores, beaucoup de consonnes et d'articulations, et qui manquerait encore d'autres conditions essentielles, dont je parlerai dans l'article de la mesure. (…) J'ai dit que toute musique nationale tire son principal caractère de la langue qui lui est propre, et je dois ajouter que c'est principalement la prosodie de la langue qui constitue ce caractère. (…) Or s'il y a en Europe une langue propre à la musique, c'est certainement l'Italienne ; car cette langue est douce, sonore, harmonieuse, et accentuée plus qu'aucune autre, et ces quatre qualités sont précisément les plus convenables au chant. Elle est douce, parce que les articulations y sont peu composées, que la rencontre des consonnes y est rare et sans rudesse, et qu'un très grand nombre de syllabes n'y étant formées que de voyelles, les fréquentes élisions en rendent la prononciation plus coulante : elle est sonore, parce que la plupart des voyelles y sont éclatantes, qu'elle n'a pas de diphtongues composées, qu'elle a peu ou point de voyelles nasales, et que les articulations rares et faciles distinguent mieux le son des syllabes, qui en devient plus net et plus plein. (…)

Mais sans chercher ailleurs des exemples, n'avons-nous pas même parmi nous plusieurs personnes qui, ne connaissant que notre opéra, croyaient de bonne foi n'avoir aucun goût pour le chant, et n'ont été désabusés que par les intermèdes italiens ? C'est précisément parce qu'ils n'aimaient que la véritable musique qu'ils croyaient ne pas aimer la musique. J'avoue que tant de faits m'ont rendu douteuse l'existence de notre mélodie, et m'ont fait soupçonner qu'elle pourrait bien n'être qu'une sorte de plain-chant modulé, qui n'a rien d'agréable en lui-même, qui ne plaît qu'à l'aide de quelques ornements arbitraires, et seulement à ceux qui sont convenus de les trouver beaux. Aussi à peine notre musique est-elle supportable à nos propres oreilles, lorsqu'elle est exécutée par des voix médiocres qui manquent d'art pour la faire valoir. Il faut des Fel et des Jélyotte pour chante la musique française, mais toute voix est bonne pour l'italienne, parce que les beautés du chant italien sont dans la musique même, au lieu que celles du chant français, s'il en a, ne sont que dans l'art du chanteur. ».

Les Bouffons à l'Opéra Comique

Mais qui sont ces Bouffons italiens dont la présence sur la scène de l’Opéra semble avoir déclenché la querelle ? Célèbres pour leur interprétation de la Serva Padrona, ils présentent 13 intermèdes à l’Opéra entre août 1752 et mars 1754, date à laquelle ils sont finalement renvoyés et où la querelle prend fin.

Qui sont les « Bouffons » ? : La troupe d'Eustachion Bambini

Personnages en costumes de théâtre, par Antoine Watteau, vers 1720. Metropolitan Museum, Roger Fund © MetMuseum

Né en 1697 à Pesaro en Italie, Eustachio Bambini commence sa carrière comme maître de chapelle à Cortona et Pesaro. Il semble rapidement abandonner l’idée d’une carrière dans la musique sacrée et se tourne vers la scène. Mais c’est toujours de l’étranger que commence le succès pour cet entrepreneur de spectacle opportuniste. En 1733 et 1734, il fait représenter dans le Royaume de Bohême (Saint empire Romain Germanqiue) Partenope et La pravità castigata, deux de ses compositions. Avec une troupe itinérante, il semble ainsi se faire un nom avant de devenir directeur du Théâtre Ducal de Milan en 1745. Sa réputation établie, on le retrouve avec sa troupe toujours grandissante à Vérone et Turin en 1748. Plusieurs chanteurs venus de la troupe de Pertici l’ont en effet rejoint : Giovanna Rossi, Teresa Alberis, Giuseppe Cosimi et Pietro Manelli. Dès l’année suivante, Bambini se lance dans les théâtres européens, où il fait découvrir un répertoire italien hétéroclite : la troupe triomphe à Munich avec L’impressario, à Strasbourg avec des opere serie vénitiens. Il reste jusqu’en 1750 à Strasbourg où il joue à la fois l’opera seria et l’opera buffa...

Sa carrière prend un nouveau tour en mai 1752, lorsqu’il accepte de fournir sept chanteurs et son orchestre pour des représentations à Rouen. C’est ainsi que les directeurs de l’Opéra, Rebel et Francoeur, ont vent du travail de Bambini, court-circuitent l’invitation à Rouen, et l’engagent à Paris, avec sa troupe, pour des représentations estivales sur la scène de l’Académie royale de musique.

La troupe est alors constituée d’Anna Tonelli (soprano), femme de Bambini, et chanteuse principale de la troupe ; Pietro Manelli, son partenaire ténor attitré ; Giuseppe Cosimi, basse. S’ajoutent Antonio et Anna Lazzari, qui chantent souvent les rôles d’amoureux secondaires, et Giovanna Rossi, qui tient les emplois de duègne et de gouvernante.

Sur Anna Tonelli : « L’actrice est d’une taille au-dessous de la médiocre, jeune, ayant de la finesse et du jeu dans la physionomie, de l’intelligence. Elle bat la planche à la façon de son pays, avec de petites grâces estropiées, mais qui cependant chez elle sont des grâces. Sa voix a peu de corps ; elle est légère, sonore et juste » (Jacques CAZOTTE, La guerre de l’Opéra)

Comme l’écrit Elisabeth Cook, ces « Bouffons » de Bambini représentent en fait un groupe mineur de chanteurs et acteurs italiens de l’époque, et n’ont pas connu la célébrité avant leur arrivée à Paris, à l’exception d’Anna Tonelli. L’engouement du public parisien lors des premières représentations encourage Bambini à élargir son répertoire et sa troupe, alors que les premières pièces de Pergolesi, La serva padrona et Il maestro di musica, ne demandaient que trois chanteurs.

Pendant presque deux ans, les Bouffons – du nom que les Parisiens leur donnent pour leurs opere buffe – sont sous les feux de la rampe et font découvrir un répertoire et un genre nouveaux à la scène lyrique française.

Bambini est probablement retourné en Italie en mars 1754, et meurt à Pesaro en 1770.

Le répertoire des Bouffons à Paris

Bambini et les Bouffons restent connus pour leur Serva Padrona, premier intermède italien qu’ils représentent à l’Opéra (il a déjà été joué à la Comédie Italienne en 1746, mais sans éclat particulier). Si c’est bien la pièce qui met le feu aux poudres, d’autres œuvres parmi les 13 pièces qu’ils représentent à Paris entretiennent le goût italien autant que l’animosité des défenseurs de la musique française. À ce titre, on peut citer le Maestro di musica, et plus tard, Bertoldo in corte, ouvrages emblématiques du répertoire des Bouffons.

Spectacle de foire, détail d’une boîte à tabac par Joseph Etienne Blerzy, 1778. Metropolitan Museum, J. Pierpont Morgan Fund © MetMuseum

Ce répertoire est présenté lors de soirées dont la programmation est dédiée au genre italien. Il alterne donc avec les soirées dévolues aux pastorales héroïques et aux tragédies lyriques françaises : Acis et Galatée de Lully, Alphée et Artéhuse (acte de ballet de Montéclair, inspiré de Campra) et Les Amours de Tempé (création de Dauvergne) en 1752. Plus tard viendront Castor et Pollux (Rameau) et Les Fêtes Grecques et Romaines (Colin de Blamont). Ce ne sont là que des reprises d’ouvrages anciens, parmi lesquels se distingue la création de Mondonville, Titon et l’Aurore. C’est sans doute pourquoi cette pastorale sera retenue comme « l’adversaire » du répertoire italien, plus que les autres. Autre pièce « française », mais qui se détache du lot et est d’ailleurs représentée avec les intermèdes bouffons : Le Devin du Village de Rousseau, créé en mars 1753 à l’Opéra (mais déjà représenté devant la Cour à Fontainebleau à l’automne 1752) ; mais ne soyons pas surpris de voir ainsi Rousseau, philosophe convaincu de la supériorité de la musique italienne, associé aux « Bouffons ».

Voici un tour d’horizon du répertoire de ceux que l’on a appelés les « Bouffons » entre 1752 et 1754 – presque deux ans de spectacles. Il s’agit d’un répertoire importé d’Italie – les créations ont souvent eu lieu à Naples – et qui a déjà fait l’épreuve du public sur des scènes étrangères dans des versions courtes. Il implique assez peu de protagonistes, parfois seulement trois personnages chantants (deux rôles d’hommes et un rôle de femme), et comporte une part importante de jeu scénique, voire de pantomime. Les scènes se déroulent souvent en Italie, et font intervenir des soubrettes, des valets, des amoureux, des gouvernantes, des veufs et des veuves : des personnages variés du quotidien, « comiques » donc, qui contrastent ainsi avec le genre noble de l’opéra, tant par leurs sujets que par leur musique.

Intermezzo en deux parties, sur un livret de Gennaro Antonio Federico, d’après la pièce de Jacopo Angelo Nelli. Musique de Pergolesi. L’intermède est beaucoup repris en Allemagne dans les années 1740 (Dresde, Munich), à Paris en 1746 (à la Comédie Italienne), puis en 1752 à l’Académie royale de musique. Il est par la suite traduit en français par Pierre Baurans, et donné à la Foire St-Germain le 14 août 1754, avec Mme Favart (Zerbine) et Rochard (Pandolfe), sous la forme d’une comédie en deux actes mêlée d’ariettes parodiées de La serva padrona.

Argument : Uberto subit une véritable tyrannie domestique de sa servante Serpina. Il annonce sa volonté de se marier et charge son valet Vespone (rôle muet mimé) de lui trouver une épouse docile. Serpina est décidée à se faire épouser. D’accord avec Vespone, elle annonce un faux mariage avec un certain capitaine Tempête - Vespone, déguisé. Elle explique à son maître que son fiancé exige une dot très élevée, et qu’il ne renoncera à Serpina et à la dot que si Uberto lui-même épouse la servante. Uberto accepte avec joie. Serpina ravie quitte alors sa condition de servante pour devenir maîtresse de maison.

Mercure de France, septembre 1752 : « Tout le mérite de cet ouvrage est dans la musique , à laquelle on ne saurait donner trop d'éloges, & qui jouit en Italie & chez les étrangers , de la plus grande réputation ; elle est du fameux Pergolèse, auteur de quelques autres beaux ouvrages, sur tout d'un Stabat Mater & d'un Salve Regina très-admirés des connaisseurs. Il eût été à souhaiter pour le progrès de l'art, que cet illustre musicien n'eût pas été enlevé au commencement de sa carrière. (…) Il faudrait parcourir tout cet admirable intermède pour en développer toutes les beautés. Rien n’est plus rempli de génie, d’esprit, d’expression et de vérité. (…) Le premier jour ils eurent peu de succès, parce que n'étant encore accoutumés ni au théâtre sur lequel ils se trouvaient, ni aux spectateurs, ils voulaient, pour ainsi dire, essayer le goût du public, ne se livrèrent pas à toute la vivacité de leur jeu. D'ailleurs, comme on était peu au fait du sujet, & peu accoutumé au récitatif italien, ce récitatif parut long, ainsi que la musique même des ariettes, toute excellente & toute frappante qu'elle est, ne fut goûtée que d'un petit nombre de connaisseurs. À la seconde représentation, on fit des retranchements, & l'ouvrage réussit beaucoup mieux. À la troisième, les auteurs encouragés, & plus à leur aisé, se livrèrent davantage à leur jeu, & furent très applaudis. Il en fut de même à la quatrième, et le succès paraît augmenter de jour en jour. Il est à souhaiter cependant qu’ils n’excèdent pas dans la charge. »

Il giocatore :

Intermezzo comique en trois actes, sur un livret d’Antonio Salvi, représenté en mai 1715 à Vérone, sous le titre de Bacocco (Bajocco ou Baiocco) e Serpilla. Musique d’Orlandini. Déjà donné le 7 juin 1729, à Paris, à l’Académie royale de musique. Une parodie, Baiocco et Serpilla, est jouée à la Comédie Italienne le 14 juillet 1729 (musique de Mouret). Une seconde parodie est donnée par Charles-Simon Favart à la Comédie Italienne le 6 mars 1753, intitulée Baiocco et Serpilla, Parodie du Joueur, Intermède en trois actes.

Il maestro du musica :

Il s’agit cette fois non pas d’un intermède, mais d’un opera buffa en trois actes de Pietro Auletta, sur un livret d’Antonio Palomba, représenté à Naples durant le carnaval 1737, sous le titre L’Orazio. La pièce est reprise partout en Europe à partir de cette date (Bruxelles, Londres, Munich, Barcelone), c’est un véritable succès. Il ne se dément d’ailleurs pas non plus à Paris : introduit à l’Académie royale de musique le 9 septembre 1752, on le donne 20 fois jusqu’en novembre. Il s’agit toutefois d’une version raccourcie, qui inclut des airs de Pergolesi. Une parodie en vers libres par Baurans (le traducteur de la Serva Padrona) est jouée à la Comédie Italienne, le 31 mai 1755, sous le titre Le Maître de musique.

La finta cameriera :

Personnages grotesques, par Agostino Mitelli, vers 1684. Phyllis Massar Collection © MetMuseum

Drama giocoso de Gaetano Latilla, créé à Rome en 1737, et introduit le 1er décembre 1752 pour 10 représentations à l’Académie royale de musique de Paris. Le livret de Giovanni Barlocci, remanié de nombreuses fois sur les différentes scènes européennes où il est joué, juxtapose de distingués aristocrates avec des représentants du petit peuple de Naples.

Dans le Mercure de France : « Un succès que les amateurs de la musique italienne ne trouvent pas à la hauteur des mérites de l’ouvrage ».

La donne superba :

Drama giocoso créé en 1738 à Rome sous le titre La commedia in commedia. La musique est de Rinaldo di Capua. Repris à Londres et Munich dans les années 1740, La Donna superba ou La Femme orgueilleuse est donné sous la forme d’un intermède en deux actes, dans une version raccourcie, à l’Opéra, le 19 décembre 1752.

La scaltra governatrice :

Comedia per musica de Cocchi, créée pour le Carnaval de Naples de 1737. Elle est reprise à Londres en 1759, puis sous le titre La Scaltra Governatrice en 1753 à l’Opéra par Bambini et sa troupe. La scène se déroule à Naples et met en scène Fazio, un homme crédule, père de Léonore, amant de Drusille ; Léonore, fille de Fazio, amante d'Octave ; Drusille, jeune veuve rusée, gouvernante dans la maison de Fazio, amante de Piston ; Piston, valet de Fazio, feignant le balourd, amant de Drusille ; Octave, amant de Léonore ; Flaminio, jeune homme emporté, amant de Léonore ; une esclave muette.

« Cette Gouvernante, qui allait mettre le dernier sceau à la gloire des Bouffons et de la musique italienne, n’a d’autre mérite que d’être assommée de 40 ou 50 ariettes qui ne vous donnent pas le temps de respirer, et qui sont presque toujours les mêmes ». (Jourdan, Seconde lettre du Correcteur des Bouffons à l’écolier de Prague)

Livietta e Tracollo :

Les Comédiens italiens, par Antoine Watteau, vers 1720. Samuel H. Kress Collection © NGA

Intermezzo de Pergolesi créé en octobre 1734 au Théâtre San Bartolomeo de Naples. Il est joué sous le titre Tracollo, medico ignorante, à l’Opéra, avec Pietro Manelli (Tracollo, médecin ignorant), Anna Tonelli (Livie, jeune fille qui s’est sauvée de la maison de son père), Giuseppe Cosimo, basse (Sulpice, apothicaire). Rapidement, une parodie voit le jour à la Comédie Italienne : Le Charlatan, parodie de Tracollo, medico ignorante.

Argument : Livietta se déguise en spadassin français pour venger son frère, que le malfaiteur Tracollo a essayé de tuer. Elle parvient à le faire mettre en prison, mais Tracollo échappe à la peine capitale en feignant d’être fou. Il se cache sous un costume d’astrologue, que Livietta démasque à nouveau. Alors que Tracollo se demande comment se débarrasser d’elle, Livietta fait croire qu’elle est morte. Tracollo se lamente et Livietta reprend vie ; le voleur jure de changer de vie pour pouvoir épouser sa belle.

Il cinese reimpatriato :

Drama giocoso de Seletti, représenté sous le titre Le Chinois de retour à l’Académie royale de musique de Paris le 19 juin 1753. Anna Tonelli tenait le rôle d’Argèse (Demoiselle chinoise), Pietro Manelli celui de Vexorin (noble Chinois, de retour à Pékin, après un voyage d’Europe). Caterina Tonelli était Æglé, suivante d’Argèse. La scène est dans le Palais impérial de Pékin. Charles-Simon Favart crée une parodie pour l’Opéra Comique, qu’il fait représenter en juillet 1754, sous le titre Le Chinois poli en France.

La zingara :

Intermezzo en deux actes de Rinaldo di Capua, créé à l’Académie royale de musique sous le nom de La Bohémienne ou La zingara, représenté avec Le Chinois de retour. Nisa, la bohémienne, vend à Calcante, riche marchand, un ours qui n’est autre que son frère Tagliaborse déguisé. L’ours disparaît et Nisa fait appel à un magicien – toujours son frère déguisé – qui s’engage à le ramener si Calcante épouse Nisa. Calcante s’exécute puis découvre le piège dans lequel il est tombé – mais reconnaît son amour pour Nisa. Cet intermède donne naissance à deux parodies en 1755 : la première, en un acte, de Moustou, qui fut jouée sans succès à l’Opéra Comique, le 14 juillet ; la seconde de Favart, mêlée d’ariettes, représentée à la Comédie Italienne le 28 juillet.

Gli artigiani arrichiti :

Intermezzo en deux actes de Latilla, dont le titre original est Madama Cianna. Il est créé au Teatro Pallacorda de Rome, en février 1738 et est repris sous le nom de Gli artigiani arricchiti, en 1750 à Londres, puis à l’Académie royale de Musique à Paris le 23 septembre 1753 sous le titre Les Artisans de qualité. Pietro Manelli incarnait Panicaut - ou Panicone, vieillard. Les autres personnages sont : Maria Lepri (Ciane, sa fille), Giuseppe Cosimi (le Chevalier Piaffe), Francesco Guerrieri (le Comte de Menugrain), Catherine Tonelli (Fiamette, sœur du Comte, femme de chambre de Ciane). La scène se passe à Florence.

Il paratajo :

Intermezzo en deux actes, donné à l’Académie royale de musique le 23 septembre 1753, sous le nom de La Pipée. Il s’agit d’une adaptation de l’intermezzo musical de Jommelli créé à Venise en 1750, L’Uccellatrice. Dans cette version italienne originale, il n’y avait que deux rôles chantés – les autres personnages n’effectuaient que de la pantomime.

Argument : Alors qu’il chasse, Don Narciso (ténor) espionne Mergellina (soprano), jeune femme qui capture les oiseaux dans la forêt. Pensant qu’il s’agit d’une sorte de divinité, le chasseur en tombe amoureux. Après quelques péripéties, ils finissent par poursuivre la partie de chasse tous les deux. Dans la version française présentée à l’Académie royale de musique, deux nouveaux personnages chantés sont adjoints, ainsi que de nouveaux airs.

Bertoldo in corte :

Foire de Bezon, par Jean-Baptiste Joseph Pate, vers 1733. Collection Jules Blaches © MetMuseum

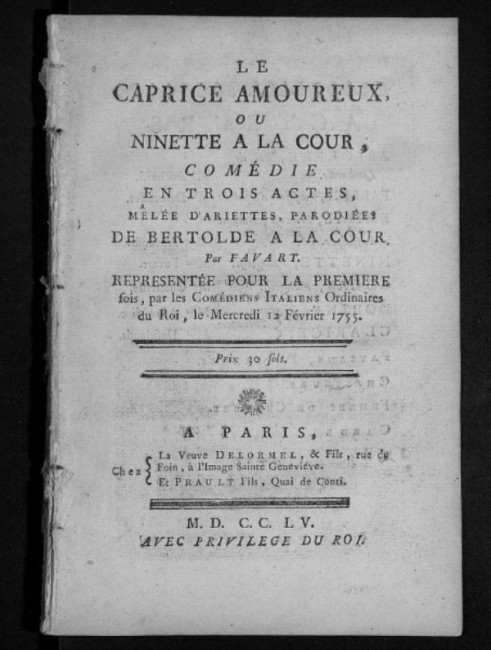

Bertoldo e Cacasenno, dramma comico, de Ciampi, est créé au Teatro Ducale de Plaisance en 1747, puis dans de nombreuses villes d’Italie. Des reprises eurent lieu avec les titres : Bertoldo in corte, Bertoldino e Cacasenno alla corte di re Artù. La pièce est reprise à Brunswick vers 1750 puis à l’Académie royale de musique le 22 novembre 1753, sous le titre Bertholde à la Cour, précédée du Devin du Village. Elle est extrêmement populaire et fait l’objet de représentations ultérieures dans toute l’Europe : Potsdam en 1754 ; à Amsterdam en 1754 ; à Covent Garden, à Londres, en 1754 et en 1762 ; à Pesaro, en 1755, avec Giuseppe Cosimi ; à Prague en 1760. Le sujet suscite également des parodies : Bertholde à la Ville, opéra-comique en un acte, par Anseaume, à l’Opéra Comique (9 mars 1754). Charles Favart donne à son tour une parodie, Le Caprice amoureux ou Ninette à la Cour, comédie en trois actes en vers libres, mêlée d’ariettes italiennes, à la Comédie Italienne, le 12 février 1755 – pièce qui inspire quelques années plus tard la Colinette à la Cour de Grétry (1782).

Quelques mois avant le départ des Bouffons de Bambini, la pièce relance un temps la querelle, alors même que vient de paraître la Lettre sur la musique française de Rousseau.

« Bertholde à la Cour, dans sa nouveauté, attirait à l’Opéra un très grand concours. Les Bouffons, dont le départ était arrêté, donnaient cette pièce pour leurs adieux ; comme elle plut presque également aux amateurs des deux genres de musique, la ville jugea à propos de les retenir jusqu’à Pâques. L’hiver précédent, à leur début, ils éprouvèrent bien des contradictions. On fut inondé d’écrits badins et sérieux pour et contre ce nouveau genre. Il se forma deux partis ; et le Parterre fut divisé par leurs courtisans et leurs adversaires. La dispute passa bientôt du parterre dans les cafés, devenus depuis longtemps le théâtre de toutes les dissensions littéraires, et de celles qui intéressent le goût. Enfin les contestations cessèrent ; de nouveaux évènements occupaient ; tout l’été, les Bouffons restèrent en possession de jouer une fois la semaine. Cependant malgré les regrets de leurs partisans, qui sont en assez grand nombre, leur départ fut fixé à la Saint-Martin ». (Anecdotes dramatiques)

I viagggiatori :

Intermezzo en trois actes de Leonardo Leo, sur un livret de Giuseppe Palomba, représenté à l’Académie royale de Paris le 12 février 1754. Giuseppe Cosimi, basse, incarnait le rôle de Giramondo. La pièce est donnée en alternance avec Castor et Pollux. C’est la dernière pièce que représente la troupe de Bambini le 7 mars 1754, et ils la reprendront pour le Carnaval de Pesaro en 1755, toujours avec les mêmes interprètes, en particulier Cosimi dans son emploi de basse.

La querelle des Bouffons, l’Opéra Comique et la Comédie Italienne

Personnages grotesques, par Agostino Mitelli, vers 1684. Phyllis Massar Collection © MetMuseum

Vue de la nouvelle décoration de la foire St Germain, par Basset, 1782. Archives de l’Opéra Comique © BnF

Représentation allégorique avec Momus (personnage allégorique de la comédie) d’après Jan Goeree, 1756, Rijksmuseum, Amsterdam © Rijksmuseum

Ninette à la Cour © Warwick Digital Library

L'Opéra Comique et la querelle des Bouffons

L’Opéra Comique ne reste pas insensible à la querelle des Bouffons. Les spectacles des foires, puis l’Opéra Comique naissant, s’abreuvent de la querelle pour trouver des sujets à leurs pièces – parodiant les succès de l’Opéra, se moquant des philosophes et de tous les querelleurs. L’Opéra Comique prouve ainsi sa profonde modernité et son ancrage dans les sujets de son temps.

Cette dispute peut sembler circonscrite à quelques querelleurs et intellectuels dans l’enceinte de l’Opéra ; mais elle est aussi le signe d’une évolution plus globale du goût et des formes lyriques au milieu du xviiie siècle ainsi que de la recherche d’un renouveau pour l’opéra français.

La querelle met en avant des genres et des scènes alors très populaires : l’Opéra Comique et la Comédie Italienne. Les deux institutions de spectacle font feu du bois de la querelle, proposant les intermèdes italiens de Bambini en traduction française, ainsi que les parodies de tragédies lyriques alors représentées à l’Opéra.

Parodier la querelle, une source de succès

Qu’est-ce qu’une parodie ?Au xviiie siècle fleurit le terme « parodie » pour qualifier de nombreuses œuvres représentées sur les foires, à l’Opéra Comique et à la Comédie Italienne. Il s’agit de reprendre des opéras donnés sur la scène de l’Académie royale de musique (Opéra) et d’en imiter tout ou partie du livret et de la musique - souvent à des fins comiques ou satiriques. La parodie atteste du succès des œuvres de l’Opéra ainsi reprises sous ce format de « parodie ». La parodie peut varier de la simple traduction et adaptation en français d’intermèdes italiens à la « parodie dramatique », en passant par des imitation ponctuelles d’un texte, d’un air (on parle alors de « vaudeville »).

Pendant que la querelle fait rage à l’Opéra, les artistes de l’Opéra Comique et de la Comédie Italienne parodient intermèdes italiens ainsi qu’opéras, pastorales et ballets français qui défrayent la chronique. Tout en servant le camp français à l’Opéra, Mondonville fournit un sujet à ces deux institutions… Et les détournements parodiques de Titon et l’Aurore rencontrent un franc succès populaire, à l’égal de celui rencontré par l’original. D’autre part, le répertoire importé par les Bouffons d’Eustachio Bambini n’est pas nouveau, même en France ; depuis les années 1720, ce type d’intermède circule dans les foires Saint-Germain et Saint-Laurent.

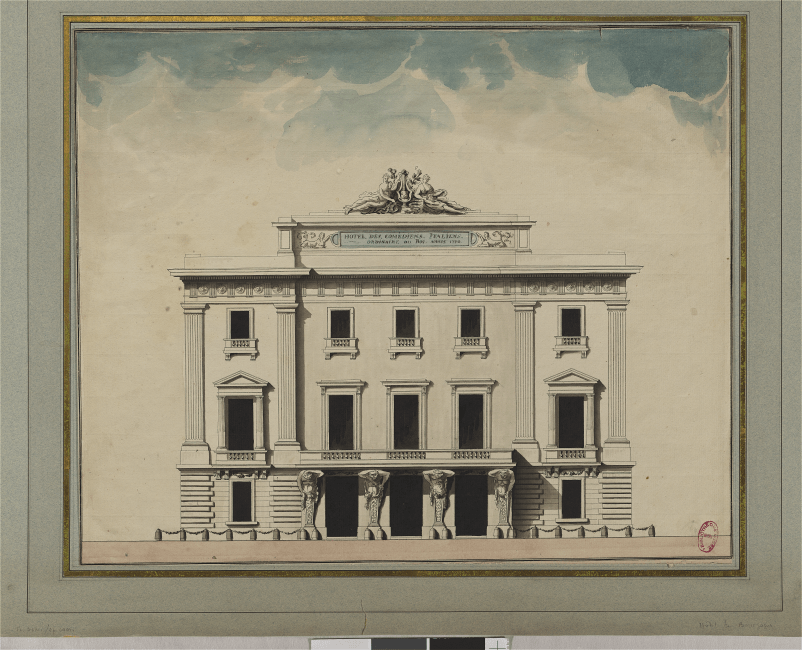

Hôtel de la Comédie Italienne, archives de l’Opéra Comique © BnF

Hôtel de la Comédie Italienne, archives de l’Opéra Comique © BnF

Procession théâtrale à Paris, attribué à Saint-Aubin, 1782. Donation d’Howard Sturges © NGA

Totinet, de Portelance et Poinsinet, donnée à l’Opéra Comique le 23 février 1753.

« Totinet aime la bouquetière Tricolor, qui le paie du plus tendre retour. Leur bonheur est traversé par un marchand de soufflets, qui, furieux des mépris de la bouquetière, veut s’en venger sur Totinet. Mais une charbonnière, qui aime ce dernier, se charge de la vengeance, dans l’espoir que, lorsqu’elle l’aura en sa puissance, elle pourra gagner son cœur. Soins superflus ! inutile tendresse ! Totinet est insensible à son ardeur. Dans sa rage, elle lui noircit tout le visage avec du charbon. Totinet se présente en cet état devant Tricolor, qui est d’abord effrayée, ainsi que la nourrice de ce jeune garçon ; mais celle-ci, s’apercevant que ce n’est qu’un peu de charbon qui le rend si noir, le mène près d’un puits, et lui lave le visage. Enfin Totinet, bien débarbouillé, revient trouver sa chère Tricolor, qui sent pour lui accroître son ardeur. » (Annales dramatiques)

Raton et Rosette, ou la Vengeance inutile, en un acte chanté, avec des divertissements, par Favart, donnée à la Comédie Italienne, le 24 mars 1753. Le sujet s’inspire de Titon et l’Aurore et le détourne ; mais la musique puise chez de nombreux compositeurs : Elisabeth Jacquet de la Guerre, Lemaire, Mondonville, Rousseau, ainsi que chez des compositeurs italiens comme Pergolesi (La Serva padrona) et Latilla (Bertoldo in corte) … Raton et Rosette est ainsi un savoureux mélange des musiques et des sujets les plus en vogue – et les plus polémiques de son temps, ce qui explique sans doute son succès. Cette parodie semble avoir eu une grande postérité, devenant par la suite une réserve de timbres pour d’autres opéras comiques.

« Raton, garçon de ferme, amoureux de Rosette, Jardinière, l’attend avec impatience avant le lever de l’Aurore ; comme elle tarde à paraître, Raton la soupçonne de coquetterie, et de passer mieux son temps avec un rival (…). On entend ensuite le chant du coq, le ramage des oiseaux, et les cris de différents animaux qui peuplent la basse-cour. Divertissement avec des bouquetières et des jardiniers. Gringole, meunier, est amoureux de Rosette, et veut l’enlever à Raton son rival. Il parraît à la fenêtre de son moulin pour chanter. Perette fermière, sort toute tremblante de chez elle (…). Gringole lui rend compte de son amour pour Rosette et de la jalousie qu’il a conçue de Raton. Perette qui aime autant Raton que Gringole aime Rosette, conseille au meunier de lui céder Raton, en promettant qu’elle l’empêchera bien d’approcher Rosette. Gringole s’offre à la place de Raton, ce qui augmente la douleur de Rosette. Gringole désespérant de l’attendrir, lui apprend que son ami est parti pour le Mississipi. Perette vante à Raton les plaisirs de l’inconstance et fait chanter par un paysan de la fête qu’elle a ordonnée des couplets. Pour se venger, Perette fait sombrer Raton dans un profond sommeil, mais ne parvient plus à le réveiller. Raton finit par quitter son sommeil à la vue de sa bien-aimée. » (Mercure de France)

Rosette chante : « Au mal qui te possède / N’existe-t-il point de remède ? / Qu’amour vienne à notre aide / Ainsi qu’à l’Opéra », évoquant ainsi la querelle qui secoue l’Académie royale de musique.

Le Rien (Vadé) parodie donnée à l’Opéra Comique, sur la Foire Saint-Germain, le 10 avril 1753. Il s’agit d’une parodie des précédentes parodies de Titon - une parodie de Totinet et de Raton.

Les Spectacles de Paris (1754) : « Raton et Totinet se reprochent mutuellement leurs défauts : le premier trouve trop de folie dans son rival. Celui-ci accuse Raton de trop de langueur. On dit à Totinet qu’il est l’enfant de plusieurs pères ; on dit à Raton que son père aurait pu faire un plus bel enfant. Ils se reprennent l’un l’autre sur quelques équivoques peu décentes. On reproche à l’un ses soufflets ; à l’autre sa lune et ses étoiles. Cette scène est suivie de celle de Rosette et de Tricolor, qui se critiquent encore plus sévèrement que les précédents. Ils prennent tous Momus pour juge, et voici son arrêt. Il dit en parlant de Totinet : « l’un sait ennuyer gaiement ; et en parlant de Raton : l’autre amuse froidement ».

Les Comédiens Français par Antoine Watteau, vers 1720. Jules Bache Collection ©MetMuseum

Scène VI

MISS-BLAR.

Oui, puisqu’il faut répondre,

J’étais venue en France apprendre expressément

La décence, le goût, la grâce et l’agrément ;

Pour les joindre à la force, où nous primons à Londres,

Mais je me suis méprise infiniment.

Vos Spectacles changés ne sont plus une École.

On ne voit plus régner chez eux

Qu’un plagiat qui me désole,

Et qu’un déplacement affreux

C’est l’Opéra que par tout on copie.

On chante au Théâtre Français

Ou comme lui plutôt on crie

Des vers bouffis, faits pour mugir exprès,

La troupe Italienne en tout le parodie ;

Et lui dérobant ses Moutons

Ne quitte plus la Bergerie.

Pour avoir sa revanche, il a pris leurs Bouffons.

L’amour qu’on a pour eux devient le goût unique.

Tout paraît travesti, tout est lazzis, chansons

Comme on outre le jeu, l’on charge la Musique,

Et tout Paris n’est plus qu’un Opéra Comique.

Le premier « opéra-comique »

La création des Troqueurs à l’Opéra Comique le 30 juillet 1753 vient déjouer la querelle des Bouffons et l’opposition manichéenne des camps italiens et français. L’Opéra Comique naît véritablement de cette crise, qui confirme avant tout un changement de goût en cette deuxième moitié du xviiie siècle.

Si les Bouffons sont finalement congédiés de l’Académie royale de musique en mars 1754, c’est désormais à la Foire Saint-Laurent, où Jean Monnet a investi un théâtre pour l’Opéra Comique, qu’il faut se rendre pour trouver ces petites comédies en musique. Les Troqueurs est un opéra bouffon en huit scènes de Dauvergne sur un livret de Vadé inspiré d’un conte de la Fontaine, qui reprend donc la forme de l’intermède – comme la Serva padrona ou Le Devin du village.

Les Troqueurs, par Nicolas de Larmessin d’après Nicolas Lancret, Suite d’Estampes Nouvelles pour les Contes de La Fontaine, 1738, Rijksmuseum, Amsterdam © Rijksmuseum

Jean Monnet par Saint-Aubin d’après Cochin, 1765. Donation de John O’Brien © NGA

Voici ce que l’on peut lire dans les Mémoires de Jean Monnet, alors directeur de l’Opéra Comique :

« Après le départ des Bouffons, sur le jugement impartial que des gens d’un goût très sûr avaient porté de leurs pièces, je conçus le projet d’en faire faire à peu près dans le même goût par un musicien de notre nation. M. d’Auvergne me parut le compositeur le plus capable d’ouvrir avec succès cette carrière. Je lui en fis faire la proposition et il l’accepta. Je l’associai avec M. Vadé et je leur indiquai simplement un sujet de La Fontaine. Le plan et la pièce furent faits dans l’espace de quinze jours. Il fallait prévenir la cabale des Bouffons ; les fanatiques de la musique italienne, toujours persuadés que les Français n’avaient pas de musique, n’auraient pas manquer de faire échouer mon projet. De concert avec les deux auteurs, nous gardâmes le plus profond secret. Ensuite, pour donner le change aux ennemis que je me préparais, je répandis dans le monde et je fis répandre que j’avais envoyé des paroles à Vienne à un musicien italien qui savait le français et qui avait la plus grande envie d’essayer ses talents dans cette langue. Cette fausse nouvelle courut toute la ville et il n’était plus question que de faire une répétition de la pièce (…). Les plus zélés partisans des Bouffons, convaincus que la musique des Troqueurs était bien de facture italienne, félicitèrent chaudement le directeur d’avoir découvert un nouveau talent. Aussi charmé de leur bonne foi que de l’heureuse tromperie que je venais de leur faire, je leur présentai M. d’Auvergne comme le véritable Orphée de Vienne. Ce fut un beau scandale ! Furieux d’avoir été dupés, les Bouffonistes se mirent à dénigrer Dauvergne, tout en affirmant que le succès n’était dû qu’à l’habileté du pastiche. Le succès s’avéra toutefois durable ».